Sobre “Ulisses“, um livro proibido, e 140 anos que passam sobre o nascimento de James Joyce (2-2-1882)

James Augustine Aloysius Joyce nasceu em Dublin, a 2 de Fevereiro de 1882, e morreu em Zurique, a 13 de Janeiro de1949. A sua educação pelos Jesuítas – que serviu de tema ao parodiado “Retrato do Artista enquanto Jovem” (1916) – foi completada por um curso de literatura na Universidade de Dublin e estudos de medicina em Paris. Viveu grande parte da sua vida no estrangeiro, entre aquela cidade, Zurique e Trieste. Começou por editar um pequeno livro de poemas (“Chamber Music”, 1905), mas a sua carreira literária só arranca de facto com “Gente de Dublin” (1914), atingindo o auge com “Ulisses” (1922), a que se seguiu “Finnegan’s Wake” (1939).

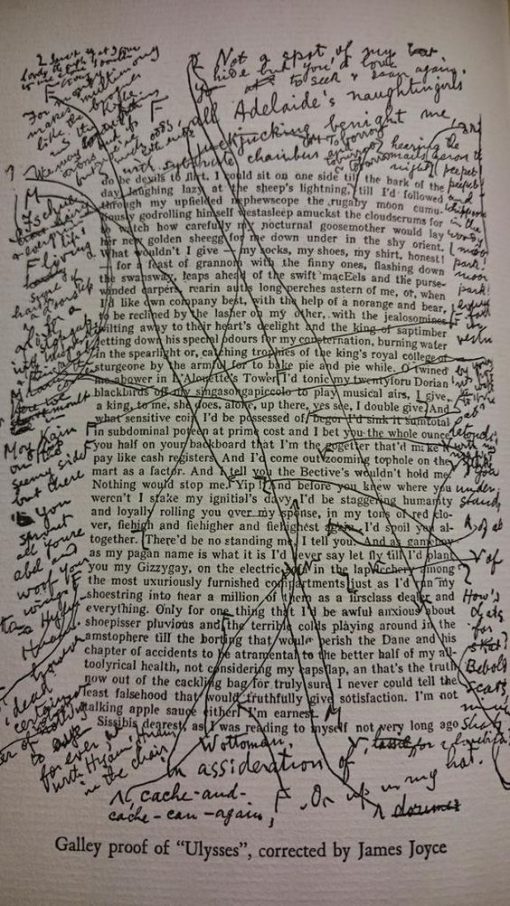

O romance tem uma génese e história editorial estranhas. A sua escrita principia em 1914, tendo os episódios iniciais sido publicados em 1917 na revista americana “Little Review” – dirigida por Ezra Pound, mas só é terminado apenas alguns dias antes de sair em volume, em 1922, em Paris. Sucessivamente censurado na América e depois em Inglaterra, o livro chega a dar origem a um processo judicial. A polémica que suscita estende-se aos autores contemporâneos, que o louvam – como T. S. Eliot, Hemingway e Faulkner – ou o criticam acerbamente – como D. H. Lawrence, e Virginia Woolf. De então para cá as questões em torno de “Ulisses” mantêm-se, mas são agora suscitadas por aspectos de fidelidade editorial.

O romance de Joyce tem por título o nome do protagonista da “Odisseia” de Homero, a epopeia que inaugura as narrativas sobre o regresso dos heróis de Troia à sua terra natal (os “Nostoi”), neste caso, Ítaca. Em Homero, Ulisses é caracterizado por contraponto a Aquiles, o guerreiro exemplar. É também ele um lutador exímio, um realizador de obras, mas a sua principal qualidade revela-se ser a astúcia, fruto da eloquência: é pelo uso da palavra justa, no momento exacto, que verdadeiramente se diferencia de Aquiles. Reconhecido como modelo acabado do homem completo – aquele que alia à destreza no uso das armas, o talento de agir com as palavras – Ulisses é o “politropos”, o que tem a capacidade de utilizar os múltiplos modos do discurso. Todavia, o seu heroísmo demarca-se ainda por uma pluralidade de “excelências” a que Joyce não ficou insensível: é o bom pai e o bom filho, o bom marido e o bom amante. São-lhe, portanto, atribuídas todas as funções que cabem, normalmente, ao homem comum no decurso da sua vida. Terá sido esta qualidade universal – que o torna símbolo de todos os homens, ou do Homem – que Joyce pretendeu recuperar para a sua personagem, apresentando-nos em Leopold Bloom uma moderna versão daquele herói da antiguidade. Bloom, inicialmente baptizado “Odysseus”, é o aqueu possível aos nossos dias, com os conflitos e contradições inerentes à situação política e também religiosa do momento: um herói irlandês de origem judaica, cujas simpatias se dirigiram, sucessivamente, para o catolicismo e para o protestantismo.

Este Ulisses passeia-se por Dublin no início do nosso século: a sua epopeia dura, não dez anos, mas um dia; o espaço que percorre não é mais mítico, mas real e urbano. Não completamente aceite socialmente, a personagem peregrina pela cidade em que nasceu, seguindo os passos simbólicos do seu par da antiguidade: a cidade torna-se sinónimo do mundo, oferecendo tantas tentações e perigos quanto os locais do passado. O regresso a Ítaca – tema que tem fascinado diversas gerações de autores – é reduzido ao retorno à casa do nº 7 de Eccles Street. Penélope, o exemplo clássico de fidelidade feminina, aproveita a ausência do marido para, sob a faceta de Molly, se encontrar com a moderna versão de um dos “pretendentes”. Outras figuras oferecem paralelos, mais ou menos evidentes, com as personagens épicas. Assim, os elementos homéricos são redimensionados à escala possível ao século XX, as sereias tornam-se criadas de bar, a feiticeira Circe apenas uma “madame” de prostíbulo.

Este Ulisses passeia-se por Dublin no início do nosso século: a sua epopeia dura, não dez anos, mas um dia; o espaço que percorre não é mais mítico, mas real e urbano. Não completamente aceite socialmente, a personagem peregrina pela cidade em que nasceu, seguindo os passos simbólicos do seu par da antiguidade: a cidade torna-se sinónimo do mundo, oferecendo tantas tentações e perigos quanto os locais do passado. O regresso a Ítaca – tema que tem fascinado diversas gerações de autores – é reduzido ao retorno à casa do nº 7 de Eccles Street. Penélope, o exemplo clássico de fidelidade feminina, aproveita a ausência do marido para, sob a faceta de Molly, se encontrar com a moderna versão de um dos “pretendentes”. Outras figuras oferecem paralelos, mais ou menos evidentes, com as personagens épicas. Assim, os elementos homéricos são redimensionados à escala possível ao século XX, as sereias tornam-se criadas de bar, a feiticeira Circe apenas uma “madame” de prostíbulo.

Mas a eloquência do herói da antiguidade ultrapassa a personagem de Bloom e estende-se a Joyce-narrador, que aspira também à capacidade oratória, homérica ainda, de Nestor, o contador de histórias. Enquanto Ulisses utiliza habilmente os vários modos do discurso, Nestor impõe-se pela vasta tradição que consegue evocar, pelas narrativas da sua juventude, da juventude dos outros, salientando-se pela capacidade de rememoração do passado. Ulisses representa a qualidade grega do “logos” – a arte da palavra – Nestor representa o “mythos” – a arte de contar histórias -, e ambas estas variantes da mesma arte são ambicionadas pelo autor irlandês. Neste pressuposto se fundamentará, por um lado, o recorrer a todo o tipo de discursos, do mais coloquial ao mais elaborado, do quotidiano ao fantástico, passando pelo científico, bem como o utilizar de todo o tipo de géneros literários e suas cambiantes, misturando-se, primeiro que tudo, romance com poesia, teatro e música (no extremo da reprodução de pautas anotadas), depois, monólogos dramáticos com diálogos teatrais, a que não faltam as didascálias; a estes são ainda associados excertos de operetas, canções de rua, pedaços de lendas irlandesas, passagens da bíblia, enfim, um sem número de “citações” da civilização, da cultura e da arte, que transformam o texto num amálgama histórico modelar, num “arquitexto”.

Mas a eloquência do herói da antiguidade ultrapassa a personagem de Bloom e estende-se a Joyce-narrador, que aspira também à capacidade oratória, homérica ainda, de Nestor, o contador de histórias. Enquanto Ulisses utiliza habilmente os vários modos do discurso, Nestor impõe-se pela vasta tradição que consegue evocar, pelas narrativas da sua juventude, da juventude dos outros, salientando-se pela capacidade de rememoração do passado. Ulisses representa a qualidade grega do “logos” – a arte da palavra – Nestor representa o “mythos” – a arte de contar histórias -, e ambas estas variantes da mesma arte são ambicionadas pelo autor irlandês. Neste pressuposto se fundamentará, por um lado, o recorrer a todo o tipo de discursos, do mais coloquial ao mais elaborado, do quotidiano ao fantástico, passando pelo científico, bem como o utilizar de todo o tipo de géneros literários e suas cambiantes, misturando-se, primeiro que tudo, romance com poesia, teatro e música (no extremo da reprodução de pautas anotadas), depois, monólogos dramáticos com diálogos teatrais, a que não faltam as didascálias; a estes são ainda associados excertos de operetas, canções de rua, pedaços de lendas irlandesas, passagens da bíblia, enfim, um sem número de “citações” da civilização, da cultura e da arte, que transformam o texto num amálgama histórico modelar, num “arquitexto”.

Justifica-se que, em última instância, a personagem de Ulisses seja a arte da palavra, ou melhor, o dom da palavra, aquilo que torna os homens diferentes de todos os outros seres vivos, o que lhes permite a passagem do conhecimento – pragmático, histórico, científico -, o principal meio para comunicar entre si, estabelecer laços e semelhanças, mas também para demonstrar as suas diferenças e exibir a sua criatividade. À coexistência de todos os modos e variações no uso da linguagem, acrescem, neste romance, as manifestações “individuais” da criatividade linguística, os desvios a esse uso normalizado: as onomatopeias, os jogos de palavras, os subentendidos, as composições analógicas, a invenção de novos termos.

É principalmente por este último aspecto – porque o seu autor exibe as zonas intraduzíveis da linguagem, brinca com os “traços supra-segmentais” – que o romance de Joyce não pode, de facto, ser trasladado para outra língua, pois qualquer versão estrangeira será, “a priori”, falsa e incorrecta. No entanto, esta razão não deverá dar azo a excessos de purismo, nem ser exibida como motivo suficiente para condenar os não conhecedores do inglês à ignorância.

Neste momento “Ulisses” de James Joyce tem 3 traduções para português, recorrendo cada uma a opções de trabalho diametralmente opostas.

A primeira, de João Palma-Ferreira (Edições “Livros do Brasil”, Lisboa, 1989) tem a coragem e o mérito do trabalho e cuidado posto nas reconstituições possíveis, fruto de uma fidelidade amorosa ao autor irlandês. Traz um longo prefácio introdutório, bem como as notas que não apenas acompanham os momentos mais difíceis – justificando as escolhas do tradutor -, como abrem cada capítulo oferecendo pistas para a sua leitura. A segunda, do brasileiro António Houaiss (Difel, 1984), onde as dificuldades assinaladas foram usadas como pretexto para excessos de “criatividade” individual: «donde uma “língua de nenhures e de ninguém” (M.E.C., “Independente”, 7.12.83) se substitui à(s) voz(es) de Joyce» – um risco. A terceira, de Jorge Vaz de Carvalho, (Relógio d’Água, 2013), não incluindo nem notas nem explicações, deixa o trabalho de decifração ao leitor, e mereceu-lhe, em 2015, o Grande Prémio de Tradução Literária da Associação Portuguesa de Tradutores e da Sociedade Portuguesa de Autores.

Não há pois motivos para não se tentar descobrir este universo tão peculiar.

Helena Barbas

[actualização de artigo pubicado em “O Independente” 1989]